| <ホーム> | |学校紹介|学校行事|学校だより|部活動|トピックス・話題|PTA・地域| |アクセス|リンク|学校評価| ‖更新履歴‖サイトマップ‖ |

|

▼ 八郎潟中学校 ▼ Hachirogata Junior High School ▼ 八郎潟中学校 ▼ Hachirogata Junior High School

| <ホーム> | |学校紹介|学校行事|学校だより|部活動|トピックス・話題|PTA・地域| |アクセス|リンク|学校評価| ‖更新履歴‖サイトマップ‖ |

|

| ‖地域 ‖歩み |

▼ わがみずうみ

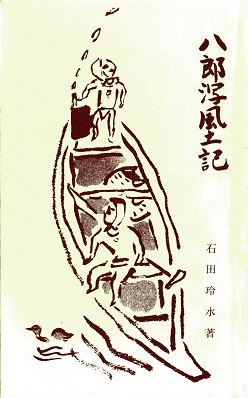

| 石田玲水著「八郎潟風土記」の中の「わがみずうみ」が、本校の昇降口を上がってすぐのところに、大きく立派な額に飾られて堂々と掲げられています。 「わがみずうみ」は、一日市に生まれ育った石田玲水が48歳(昭和31年、1956年)の時、八郎潟干拓を前にして「八郎潟を、今のうちに多くの人々に伝えることは、懐かしい自然へのせめてもの感謝のあらわし方であると思う。」との意から著したものの一遍です。 |

半世紀前の先人の思い/八郎潟の原風景

| 石田 玲水 と 八郎潟風土記 |

⇒石田玲水は、明治41年(1908)に一日市村(現在の八郎潟町一日市)に生まれました。 |

| ⇒小学校教員を経て秋田魁新報社校正部長のとき、「八郎潟風土記」(昭和31年(1956)、120円)を発行しました。 | |

| ⇒その「八郎潟風土記」に掲載された一遍が「わがみずうみ」です。 | |

| ⇒編集後記には、「干拓が進むとどうなるのか・・・。一抹の寂しさを・・・。」というような気持ちが記されています。 | |

| ⇒なお、「八郎潟」は昭和31年に干拓工事を行うための準備が行われ、昭和32年から工事が始まりました。 |

| ああ、わが八郎潟よ・・・ 「八郎潟風土記」概観 | |

| 八郎潟風土記 表 | 八郎潟風土記 裏表 |

|

|

| ○表紙並びに絵:館岡 栗山 | |

| ○写真1:「さながら白鳥の舞うような打瀬舟」 | |

| ○写真2:「船越と天王間にかかる八龍橋」 | |

| ○写真3:「飯塚付近から男鹿の山々をのぞむ」 | |

| ○目次(5ページから111ページ) 「湖畔歳時記」 「桜の丘」 「霞立つ湖」 「蛙鳴く」 「露月と八郎潟」 「茂吉八郎潟に遊ぶ」 「馬場目川」 「夏山を懐う」 「雲」 「八月の湖」 「七夕」 「盆踊」 「真澄の湖上観月」 「台風」 「白鳥、青鷺など」 「白帆」 「白魚」 「水郷船越」 「潟西」 「飯塚付近」 「開得寺」 「冬の湖畔」 「冬湖」 「八郎潟の鮒」 「氷下網」 「湖畔有情」 「わがみずうみ」 「湖畔を懐う」 「八郎潟風光論」 「八郎潟の詩情」 |

|

| ○あとがき 八郎潟湖畔一日市で生まれ、船越、一日市、天王、また一日市と、湖畔でばかり三十数年を送つたのであるから、私の人生の大部分はその八郎潟につながつていると言つてよいのである。 八郎潟は平野湖であり、したがつて火口湖や、陥没湖のような特徴はないかも知れないが、少し足を運ばせると、いつでも岸まで行け、その風景に接することが出来るので、それだけに実に親しみ易いものを持つているのである。 その八郎潟、いわばわが八郎潟よ−−−と親しみの情をこめて呼びたい八郎潟が、近くその風貌を一変することになつたのである。 即ち琵琶湖に次ぐ日本第二のこの大きな湖の、三分の二を干拓して水田一万三千町歩の田地をつくろうというのである。干拓計画概要図を眼の前に置いて今後三年、五年、十年の後に、いかに変わり、いかなる姿をもつて現れるかを想うとき、一抹の寂しさを抱かないわけにはいかない。 ああ、わが八郎潟よ。私の少年時代の遊び場、私たち頑童連の自由の天地であつた、そして、今も尚そこから獲れる潟魚を賞味し、親しみを以て眺めている八郎潟を、今のうちに多くの人々に伝えることは、懐かしい自然へのせめてもの感謝のあらわし方であると思う。 唯、私の拙いペンはこれを描くに甚だ不十分であり、すべて意に満たないものであつたが、それはまたそれで他日を待たねばならぬことである。 館岡栗山画伯からは装幀並びに「八郎潟四季」の絵を以て本書を飾つて戴いた。記して感謝の意を表したい。 昭和三十一年十月二十六日 秋田市の自宅にて 石 田 玲 水 |

|

|

|学校紹介|学校行事|学校だより|部活動|トピックス・話題|PTA・地域| |アクセス|リンク|学校評価| ‖更新履歴‖サイトマップ‖ |

|

| 八郎潟町立八郎潟中学校 〒018−1606 秋田県南秋田郡八郎潟町夜叉袋字大嶋田107 TEL:018-875-2053 | ||